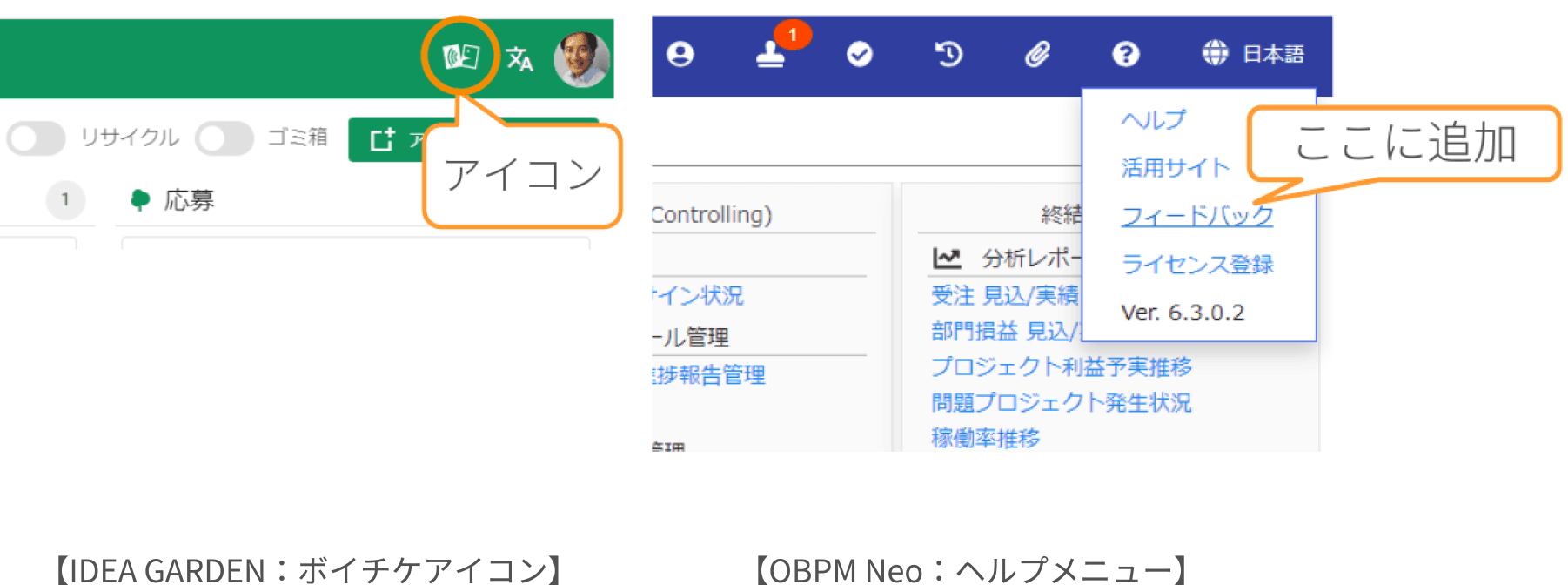

導入・運用

ボイチケタグの設定作業

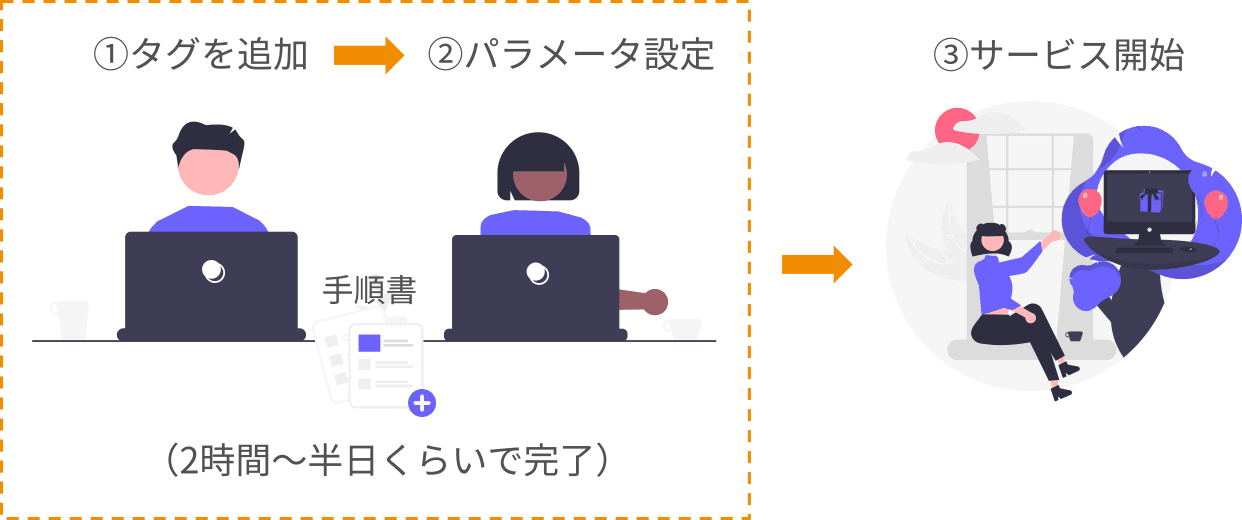

ボイチケタグの組み込みはとても簡単です。導入手順書がありますので、動作確認も含めて2時間から半日くらいで完了します。

①タグを追加

当社で提供するサンプルタグ(数行のコード)をコピペして自社のサービスや製品のコードに組み込んでください。

②パラメータ設定

ボイチケは、利用者がログインしなくても要望を書き込めます。利用者の所属企業や利用者idなどを自動で受け取るためのパラメータ設定を行ってください。

③サービス開始

後は製品やサービスを提供するだけです。ひっそりとアイコンが表示されるのもいいですが、お客様に「ご要望をフィードバックできるアイコンを追加しました」とアナウンスした方がより早く要望が集まります。

ボイチケの運用

ボイチケは、利用者(エンドユーザー)が製品やサービスを利用している最中に気づいた要望を直接フィードバックでき、双方向コミュニケーションできます。画面遷移図をベースに基本的な運用方法を説明します。

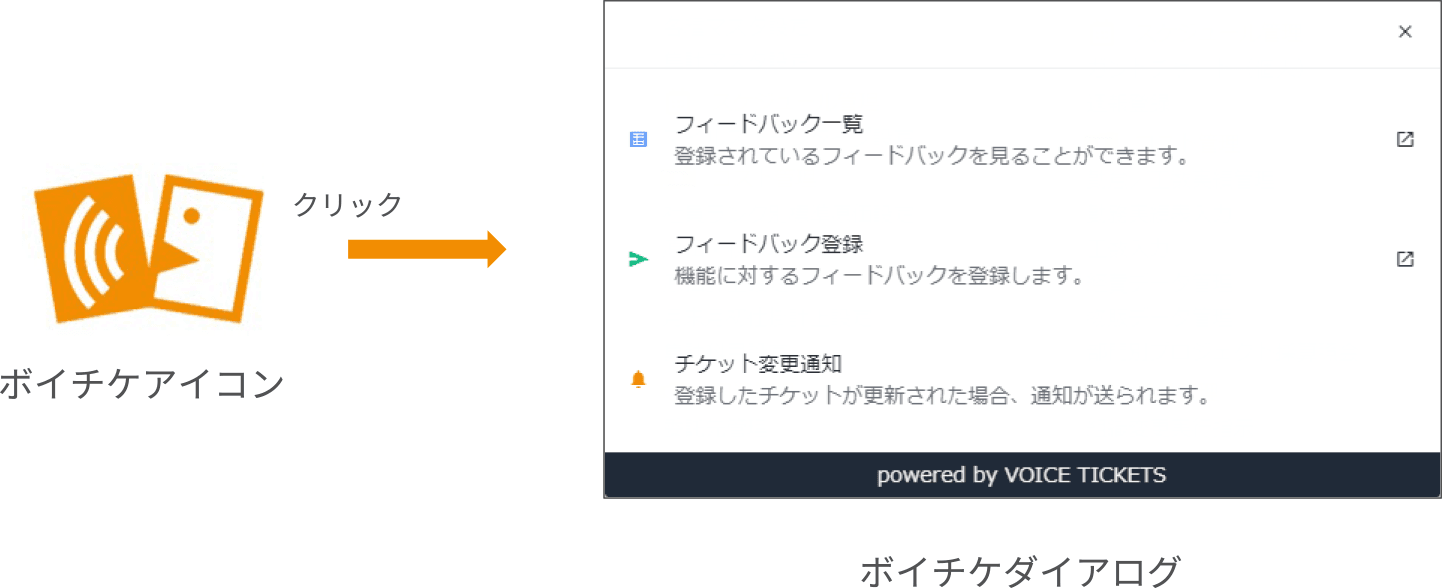

(1)利用者が要望を登録

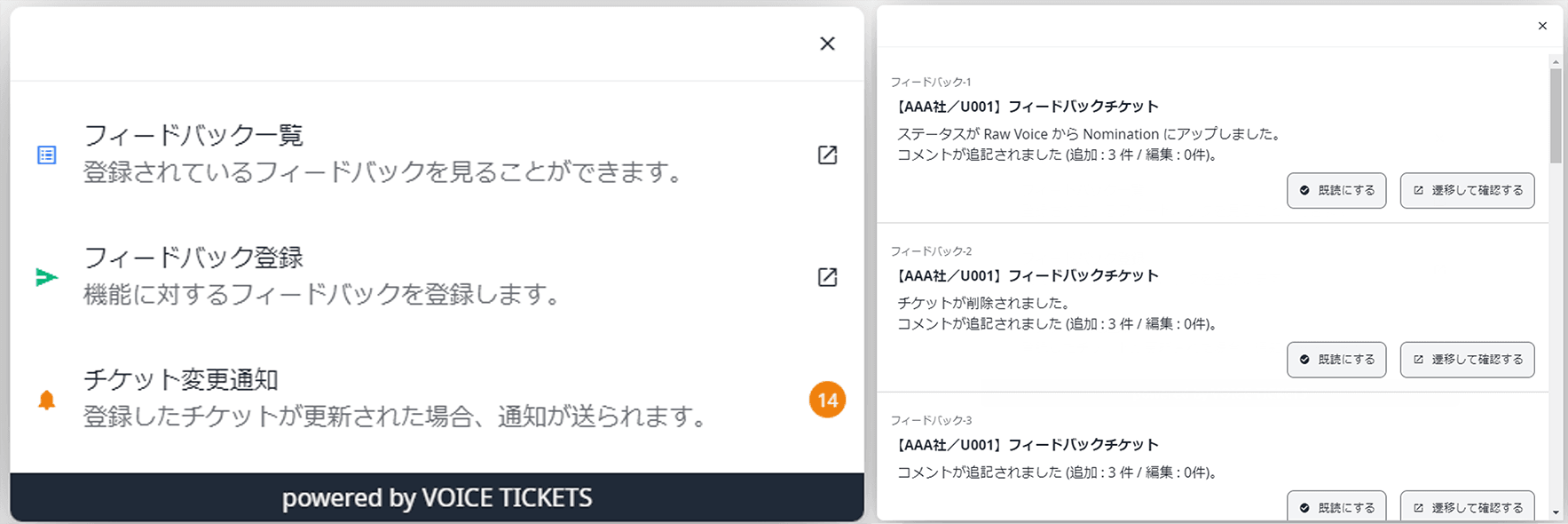

製品・サービス利用者が「ボイチケアイコン」をクリックすると「ボイチケダイアログ」が表示されます。

(2)フィードバック一覧

ダイアログの一番上をクリックすると、チケット(フィードバック)一覧を見ることができます。ボイチケでは、「要望をあげたのになしのつぶて。要望がどう受理されたのかわからない」という不満を防止するため、利用者がチケットの状態を見ることができます。

ただし、事業者は次の4つの「チケット公開設定」により表示コントロールできます。

a.非公開…自分があげたチケットのみ見えます

b.同組織…自社の人たちのチケットが表示されます

c.サービス利用者のみ…同じ製品・サービスを利用している人のみチケットが見えます

d.全公開…当該の製品・サービスを利用していない人であってもチケットが見えます

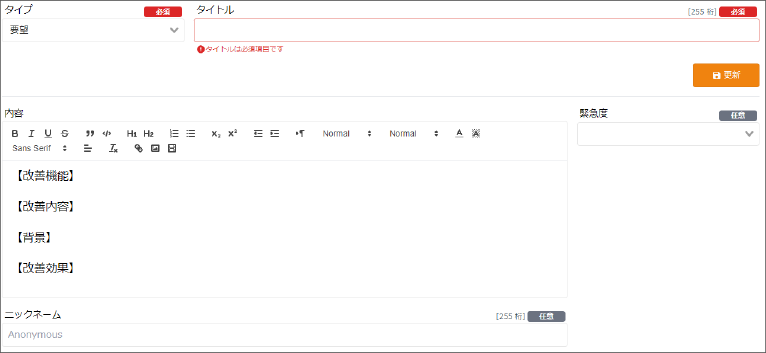

(3)フィードバック登録

ダイアログの2番目をクリックするとフィードバック登録画面が表示されます。利用者は、ここに要望やクレームを書いて直接思いを伝えることができます。

a.タイプ

「要望」「不満」「障害」「メッセージ」などチケットのタイプを選択します。どのようなタイプを用意するかは事業者が自由に設定できます。

b.タイトルと内容

利用者はタイトルと内容を記述して投稿します。全くフリーに書いてもらってもいいですが、この例のように改善機能~改善効果などの文字を初期セットして、書いてもらう内容をガイドすることもできます。

c.ニックネームや緊急度

投稿者のニックネームや緊急度などを任意で書いてもらったりもできます。

(4)チケット変更通知

利用者からの声(チケット)を吸いあげるだけでなく、コメントを返して双方向コミュニケーションができます。

利用者は自身の声(投稿したチケット)に対して事業者からリアクションがあると変更通知にて、

- 追記されたコメント数

- ステータスの変更

- チケットの削除

などを確認することができます。

(5)事業者がRaw Voiceをチェック

利用者からの声はRaw Voiceに蓄積されます。事業者は定期的にVoice Board画面でチェックし、次のような感じでRaw Voiceをさばきます。

a.Raw VoiceをVoiceに登録

Voiceに登録=一般に受領したという意味合いで使います。

b.Raw Voiceにコメントを付けてClosedに移動

コメントの例「ご要望ありがとうございます。今後の検討に役立てさせていただきます。」

また、対応が完了Completedしたチケットを定期的にClosedに移す運用も一般的です。

c.Raw VoiceのままDelete

残念ながら他の利用者にとって有益とならないような声の場合は、そのまま削除するケースもあります。

(6)事業者が声(Raw Voice)に対してコメントを返す

カスタマーサクセス成功の鍵は利用者とのコミュニケーションにより顧客満足度を向上することです。

事業者は、チケットに対してコメントを付けて返し、利用者とやり取りすることができます。

(7)事業者がVoiceのステータスを管理

事業者は定期的にVoiceを棚卸して、適切なステータスにします。

ステータスは次のような運用想定になっています。

a.Voice(登録)…要望として認知・登録した

b.Nomination(候補)…改善・対応の候補とした

c.Planned(計画済)…改善・対応を計画した

d.In Plogress(実行中)…改善作業中

e.Completed(完了)…改善・対応済

f.Closed(クローズ)…案件をクローズした

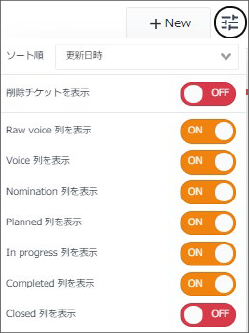

なお、各ステータスは下記画面の設定により非表示にもできます(ここではClosedを非表示)。

上記の運用で実現できること(まとめ)

①簡単に導入準備ができる

②利用者は簡単に要望をあげられる

③事業者は利用者の声を聴いて対応できる

④利用者と事業者で双方向コミュニケーションが取れる

⑤事業者は蓄積されたチケットを改善に役立てられる

まずはお気軽にご相談ください